El concepto de computadoras impulsadas por tejido orgánico, o cerebros vivos, está dejando de ser un simple argumento de ciencia ficción para convertirse en una realidad científica. Esta peculiar área, conocida como bioinformática, está siendo liderada por grupos de investigación que buscan replicar aspectos del aprendizaje de la Inteligencia Artificial (IA) utilizando una fracción de la energía de los métodos actuales. En Suiza, el laboratorio FinalSpark trabaja con la visión de que, en el futuro, los centros de datos podrían estar repletos de servidores «vivos», un desarrollo asombroso que redefiniría nuestra comprensión del hardware.

Del Hardware al Wetware

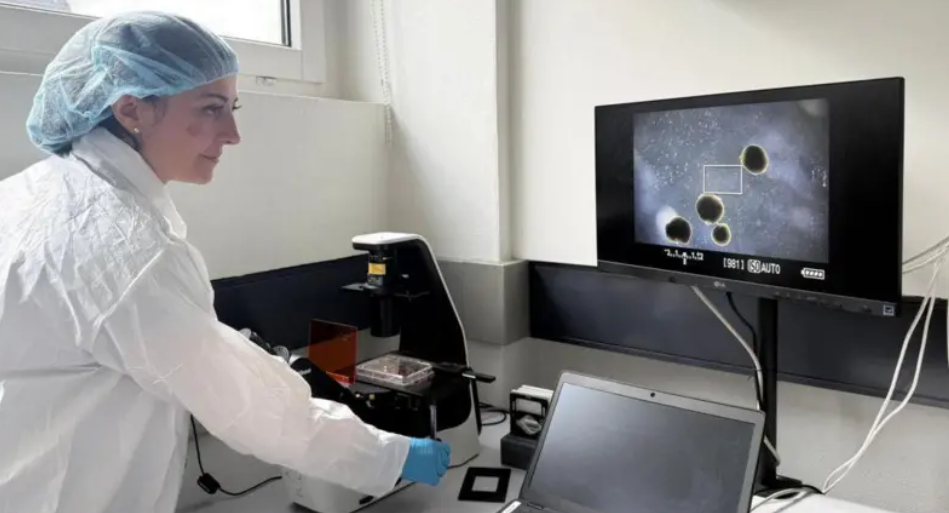

Para entender esta revolución, hay que familiarizarse con el término que usan los científicos: «wetware» (juego de palabras con wet, húmedo). Este wetware se refiere a los minicerebros desarrollados en laboratorio. Estos pequeños organoides se crean a partir de células madre de piel humana de donantes anónimos, que son cultivadas para transformarse en grupos de neuronas y células de soporte. Aunque no tienen la complejidad de un cerebro humano completo, comparten los mismos componentes básicos y pueden ser conectados a electrodos para intentar utilizarlos como minicomputadoras.

El proceso en laboratorios como FinalSpark es meticuloso. Tras varios meses de cultivo, los organoides están listos para ser conectados a un electrodo, una interfaz para enviar y recibir señales eléctricas. Los científicos les piden a estos minicerebros que respondan a comandos sencillos. Al pulsar una tecla, se envía una señal eléctrica, y si la prueba es exitosa, se registra un pico de actividad en un gráfico, similar a un electroencefalograma. Fred Jordan, cofundador de FinalSpark, admite que aún hay mucho por entender sobre el comportamiento de estos cerebros diminutos, especialmente cuando su actividad se detiene o se dispara repentinamente.

El objetivo central de la investigación es lograr que las neuronas del bioordenador activen el aprendizaje para que puedan adaptarse a tareas específicas, imitando los procesos de la IA. Jordan explica que, al igual que en la IA tradicional, el sistema debe tomar un dato de entrada y producir un resultado específico, como reconocer la imagen de un gato. No obstante, mantener un bioordenador con vida presenta desafíos únicos. El profesor Simon Schultz, del Imperial College de Londres, señala que el mayor obstáculo es que los organoides carecen de vasos sanguíneos, el mecanismo natural que en el cerebro humano proporciona los nutrientes esenciales.

El concepto de «muerte de un ordenador» adquiere un significado literal con el wetware. FinalSpark ha logrado que sus organoides sobrevivan hasta cuatro meses, un avance significativo. Sin embargo, su desaparición está rodeada de observaciones inquietantes, como un aumento repentino de la actividad justo antes de morir, algo similar a lo que se ha observado en algunos humanos al final de la vida. Jordan y su equipo han registrado miles de estas «muertes individuales», un proceso que, aunque triste desde una perspectiva biológica, es crucial para comprender el funcionamiento y los límites del wetware.

Más allá de Suiza, la bioinformática está ganando terreno. Cortical Labs en Australia logró que neuronas artificiales jugaran al videojuego Pong, mientras que investigadores de la Universidad Johns Hopkins utilizan minicerebros para estudiar el procesamiento de información en el contexto del desarrollo de fármacos para enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el autismo. Aunque Lena Smirnova, de Johns Hopkins, considera que el wetware está en una etapa inicial y no reemplazará al silicio, cree que debe complementar la IA tradicional, abriendo nichos para el modelado de enfermedades y la reducción del uso de animales en pruebas.